Semakin membaca buku Youth Quake: Anak Muda, Identitas, dan Segala Sesuatu di Antaranya karya Dyana Savina Hutadjulu dan Ratri Maria, semakin saya merasakan bahwa sebenarnya buku ini adalah sebuah genre yang berhasil merespons kondisi kiwari dalam hal mengembangkan diri. Yang menjadi alasan adalah karena dia merupakan buku yang mengajarkan sesuatu, seperti buku pengembangan diri, tapi dia dihantarkan dengan cerita kokoh sebagai fiksi yang bisa dibuat interaktif.

Untuk memudahkan penjelasannya, mari kita awali dengan ceritanya dulu. Youth Quake berisi cerita-cerita yang disampaikan secara rapi dan apik. Kita bisa katakan dia rapi karena ceritanya mengikuti kaidah-kaidah bercerita layaknya sebuah fiksi. Ada alur dalam bercerita. Ada karakter yang dikembangkan dengan utuh sekaligus sampai gaya bicaranya. Dan juga ada latar waktu dan tempat yang membuat cerita memiliki pijakan dan menjadi sebuah cerita spesifik, bukan gagasan yang abstrak untuk mengembangkan diri, agar “woke”.

Saya yakin sebagian besar pembaca akan bisa sepakat kalau ditanya apakah Youth Quake ini kumpulan cerpen. Liku-liku ceritanya cukup menarik. Ada kejutan-kejutan tertentu di tikungan cerita. Dan karakter-karakter pun unik, meskipun mungkin ada padanannya dalam sirkel pertemanan kita. Hal itu membuat kita sangat mudah menikmatinya sebagai cerita.

Namun, kita juga tidak akan sulit merasakan bahwa Youth Quake sebenarnya adalah buku yang mengajarkan sesuatu secara spesifik kepada pembacanya. Ada hal-hal tertentu yang sering muncul dalam buku-buku pengembangan diri yang menjadi inti dari cerita-cerita yang ada di sana. Kita disajikan gagasan tentang mempertahankan diri di tengah kondisi yang tidak ramah atau bahkan berpotensi merundung kita. Di cerita lain, kita diajak untuk berani menjadi diri sendiri. Dan tentunya masih ada cerita-cerita serupa lainnya. Ajakan untuk menerima gagasan tertentu, merenungkan sikap kita, dan mengamati kondisi sekeliling kita itu muncul secara cukup verbal sehingga kita mungkin tidak akan melewatkan fakta bahwa kita sedang diajari.

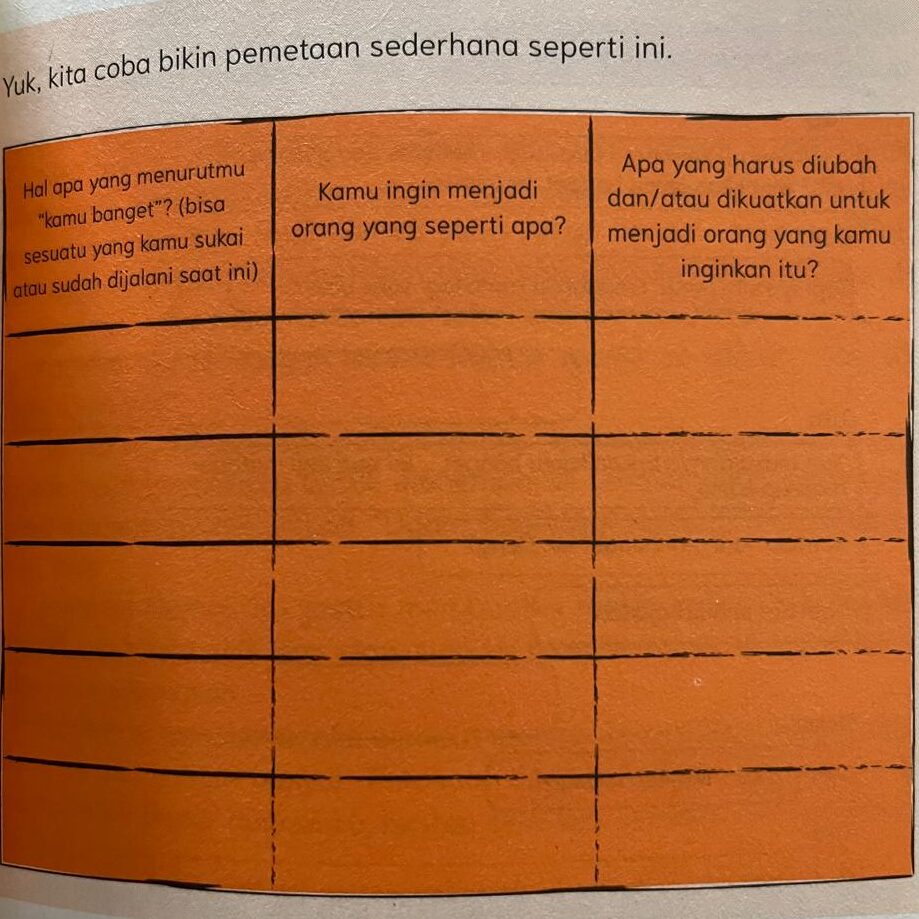

Dan, yang tidak lazim dalam cerita fiksi konvensional, kita bisa menemukan kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa diisi oleh pembaca. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah mengajak kita untuk mengamati kondisi kita dan menjawabnya di buku ini dalam tabel atau bagan. Bayangkanlah mengisi buku LKS kita waktu sekolah di SD-SMA. Dan ini muncul di tengah-tengah cerita juga—tidak hanya di bagian akhir. Di situ kita bisa merasakan bahwa buku ini bukan hanya untuk dibaca dan kemudian diingat-dingat isinya apa. Namun, dia menuntut untuk dijadikan bagian dari sebuah tahap latihan (mungkin untuk naik kelas seperti layaknya buku LKS di sekolah) secara lebih langsung.

Perlu ada penjelasan lebih jauh soal “lebih langsung” yang saya bilang barusan. Kita pasti sepakat bahwa karya sastra juga bukan hanya cerita. Dia adalah juga bagian dari pengembangan diri kita. Namun, karya sastra biasanya tidak secara pragmatis mengajarkan kita untuk mengetahui atau menguasai sesuatu. Dia menyajikan miniatur kehidupan dan kita sebagai pembaca perlu mengamatinya, menyelaminya, dan menciptakan makna dari sana. Ajaran dari karya sastra adalah hasil kerja aktif kita sebagai pembaca yang mencoba menarik makna dari sana. Karena itulah sering kali karya sastra bisa melampaui zamannya, bahkan ketika dia berpijak pada satu latar tempat dan waktu yang sangat spesifik.

Inilah yang membuat kita bisa melihat buku ini sebagai sebuah pembelajaran yang unik. Dia berbeda dengan buku-buku pengembangan diri yang biasanya adalah buku pragmatis sepenuhnya: dia punya tujuan tertentu (mengajarkan etos tertentu) sambil menggunakan cerita sebagai ilustrasi untuk membantu menyampaikan gagasan tersebut. Buku pengembangan diri yang sangat populer seperti Seni Bersikap Masa Bodoh karya Mark Manson itu misalnya: dia mengajarkan kita untuk bersikap masa bodoh, tidak ambil pusing pikiran orang lain, ketika kita punya satu agenda tertentu dengan menggunakan ilustrasi-ilustrasi dari berbagai sumber, mulai dari gitaris Megadeth sampai prajurit Jepang yang bersembunyi di sebuah pulau terpencil di Samudra Pasifik. Sebagus apapun cerita-cerita itu dibawakan oleh Mark Manson, tetap saja dia membutuhkan kehadiran langsung Mark Manson yang menggambarkan bagaimana dia mengambil makna dari sana.

Buku Youth Quake ini tidak begitu. Dia menyajikan cerita-cerita yang sebagiannya dinarasikan oleh si tokoh aku dalam cerita. Kita mendengar cerita dari mulut si aku secara langsung. Tapi, di tengah-tengah kita juga diminta berhenti dan mengerjakan aktivitas-aktivitas tertentu yang tidak bisa dilepaskan dari cerita yang sedang kita baca. Seolah-olah, cerita itu tidak ingin dianggap sebagai cerita yang hanya perlu diikuti, namun juga perlu disadari sebagai sebuah kisah yang bisa diambil hikmahnya.

Ambillah kisah Vivienne Juwita yang berjudul “Pick Me, Please”. Di situ kita mengikuti kisah Vivi, seorang anak kuliahan semester awal yang resah karena merasa sulit mendapatkan kawan. Sebagai usahanya, dia mulai membuat konten-konten yang tidak mencerminkan dirinya sendiri hanya agar mendapat perhatian dari teman-teman dan cowok yang dia sukai. Akhirnya, dia disadarkan oleh kawannya yang mengingatkan bahwa dia tidak perlu menjadi orang lain hanya untuk mendapatkan perhatian. Di tengah-tengah cerita, ketika Vivi dihadapkan pada pertanyaan apakah yang menjadi minatnya betulan, kita mendapatkan isian ini:

Jadi kita sebagai pembaca tidak hanya terhanyut mengalami fenomena “pick me”, fenomena butuh perhatian. Kita juga diajak berhenti sejenak dan menghubungkan fenomena “pick me” itu dengan diri kita sendiri. Dengan membaca cerita ini, pembaca bisa menyelami kisah yang menjadi contoh langsung dari fenomena kiwari yang disebut “#pickme” ini.

Begitulah, sekali lagi, mengapa menurut saya buku Youth Quake ini merupakan buku kumpulan cerita yang unik. Dia menggunakan perangkat sastra secara maksimal sambil juga tetap tidak meninggalkan keinginan untuk menjadi panduan pengembangan diri. Jangan-jangan, tidak sedikit yang menganggap karya sastra sebagai tidak “to the point” dan karenanya merasa lebih senang mendapatkan quote-quotenya dari media sosial? Kiranya, itu pula yang mem-boost puisi-puisi rupi kaur yang bila dikutip terasa menyampaikan gagasan-gagasan tertentu secara lebih langsung. Apakah kita memasuki era teks pengembangan diri yang baru? Ataukah buku Youth Quake ini “hanya” sebuah upaya yang berhasil dalam mencari cara alternatif menyampaikan gagasan kepada generasi yang sudah menerima media sosial sebagai salah satu kebutuhan pokoknya?

Yang ada saya sayangkan adalah bahwa bulan lalu saya ada kesempatan ketemu penulisnya, tetapi sayangnya waktu itu kita orang belum sempat baca bukunya. Bulan November lalu ada kegiatan Gramedia Goes to Campus (disponsori Bank Danamon) di Universitas Ma Chung, tempat kita orang nongkrong sehari-hari. Saya coba beli bukunya sehari sebelum kegiatan tapi toko bukunya bilang bahwa bukunya baru akan datang bersama penulisnya. Padahal… bisa saja saya bertanya lebih jauh tentang motivasi di balik proses penulisannya. Tapi ya, mungkin saya memang harus mencari jawab sendiri dengan membaca lagi buku ini dan mendiskusikannya dengan kawan-kawan.