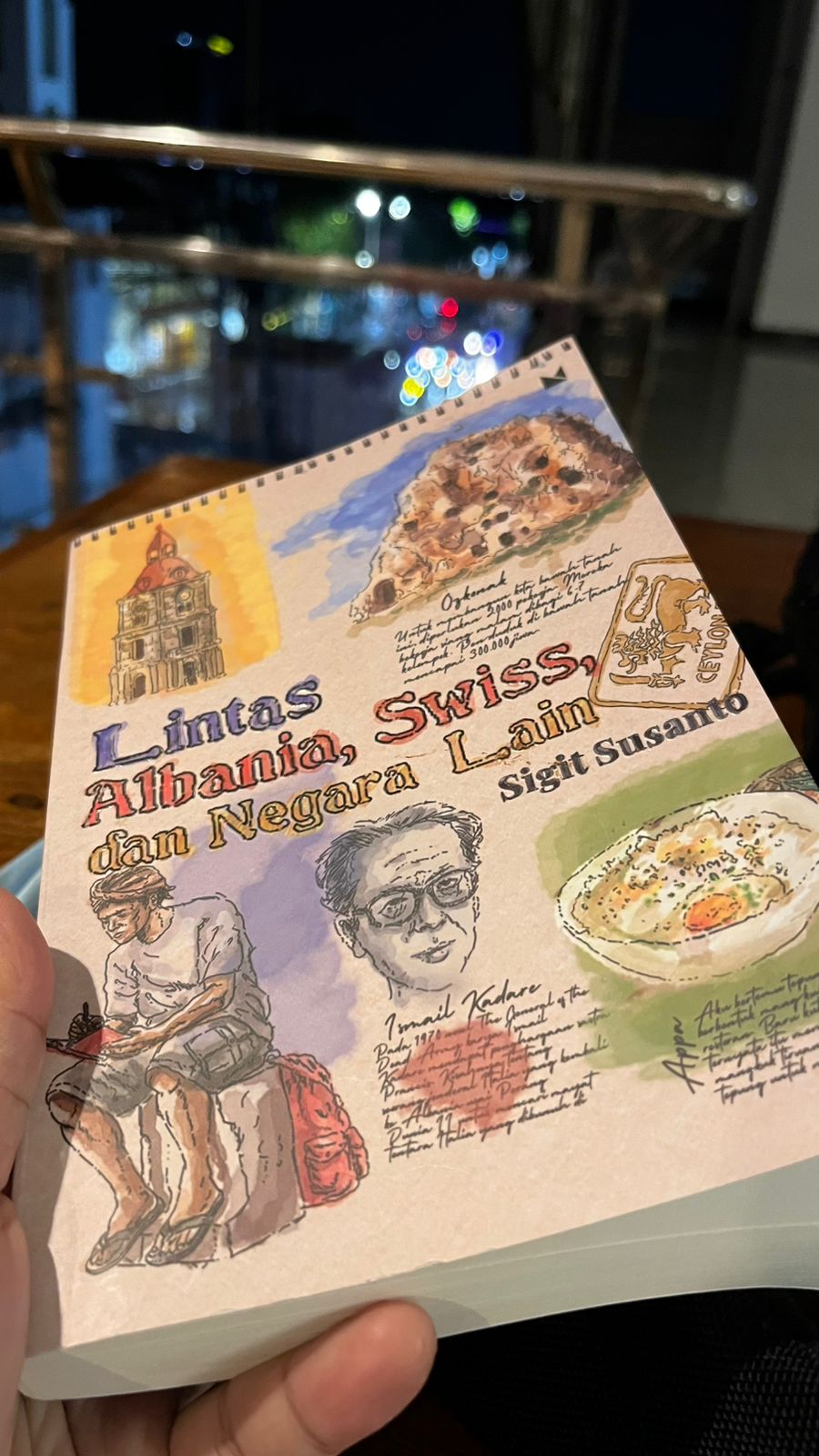

Apakah Sigit Susanto berubah? Pertanyaan ini bisa dilontarkan ketika kita mulai membaca beberapa esai perjalanan yang ada di buku Lintas Albania, Swiss, dan Negara Lain karya Sigit Susanto. Itu kalau kita pembaca buku-buku perjalanan yang ditulis Sigit Susanto sebelumnya, seperti seri Menyusuri Lorong-lorong Dunia 1 sampai 4.

Di mana berubahnya? Kan banyak yang sama? Banyak memang bagian-bagian yang kurang lebih sama: dia masih suka sejarah, dia suka mengutip puisi-puisi karya penyair dari negara yang dia kunjungi, dan dia juga tetap bersama Claudia, istrinya, saat berkelana. Memang sih, dia semakin percaya diri berbagi puisi-puisi yang dia tulis sendiri di tempat-tempat yang dikunjunginya.

Mari kita coba melihat sedikit lebih dalam dan mencoba memahami gaya yang dia pakai dalam buku Lintas Albania ini.

Kita mulai saja dari pendekatannya dalam menuliskan catatan perjalanan: dia seperti seorang pejalan yang santai dan tanpa pretensi. Sigit Susanto bukanlah Agustinus Wibowo yang mendedikasikan waktunya untuk melakukan perjalanan, atau lebih tepatnya petualangan. Agustinus Wibowo bertualang ke Nepal, India, Pakistan, dan negara-negara Asia Tengah serta bersiap mengalami apa pun yang diberikan oleh negara tersebut. Sigit melakukan perjalanan pada masa liburan bersama istrinya. Bahkan, beberapa perjalanan dilakukan benar-benar dalam kelompok tur wisata yang dikelola sebuah agen wisata.

Namun, meskipun sering kali mengikuti jadwal ketat, Sigit juga mengamati dan mencatat dengan cukup detail seperti seorang pejalan yang cermat. Kalau Bruce Chatwin dalam perjalanan legendaris yang dia tuliskan dalam In Patagonia bisa berbicara dengan warga lokal dan mencatat detail tempat yang dikunjunginya, Sigit juga melakukan itu. Dia membuat penggambaran yang cukup detail tentang tempat-tempat yang dia lihat dan orang-orang yang dia temui. Namun, kita bisa merasakan bahwa bukan itu satu-satunya tujuan Sigit. Dia mengikuti sebuah kelompok tur yang sering kali punya jadwal cukup ketat (istirahat 30 menit, isi bensin 20 menit, dan sebagainya). Bahwa dia bisa memanfaatkan kesempatan yang muncul di tengah-tengah ketatnya jadwal—itu sesuatu yang perlu dihargai dari Sigit Susanto.

Hal kedua yang muncul tetapi hanya pada saat-saat tertentu adalah tentang bagaimana dia melihat posisinya sebagai pemegang paspor Indonesia. Dalam perjalanan ini, Sigit menyampaikan beberapa kali bahwa dia diperiksa lebih lama daripada orang lain (termasuk istrinya yang warga negara Swiss). Dia menyebut ini sebagai pengalaman rasisme. Mulai dari halaman pertama, kita sudah melihat ini, dan setiap kali dia masuk ke negara baru, hal yang kurang lebih sama muncul kembali. Tampaknya dia kesal dengan bagaimana lembaga imigrasi negara lain memperlakukan Indonesia—sebuah bangsa yang dia banggakan karena, misalnya, punya wilayah lebih luas dari banyak negara lain, memiliki bahasa yang dituturkan lebih banyak orang daripada bahasa lain, dan memiliki iklim serta alam yang lebih nyaman daripada negara lain.

Namun selain hal ini, ada cukup banyak diskusi tentang kedudukan bangsa-bangsa di tempat-tempat yang dikunjungi Sigit dalam buku ini. Satu hal lain yang kerap muncul adalah bagaimana Sigit merekam negara-negara itu dari sudut pandang orang-orang yang dia kenal di Eropa. Pascapertengahan tahun 2010, banyak sekali pengungsi dari Asia, Afrika, dan kawasan Timur Tengah di Eropa. Dari waktu ke waktu, Sigit menyinggung tentang rekan-rekan kerjanya dari negara-negara yang dia kunjungi, seperti orang Kurdi, orang Sri Lanka, maupun orang-orang dari negara pecahan Yugoslavia. Ada kalanya, perjalanan yang Sigit Susanto lakukan menjadi seperti usaha mengenali orang-orang yang dia kenal di tempat kerjanya. Hal ini terjadi dalam kunjungan Sigit ke Kroasia dan Sri Lanka.

Hal yang saya sebutkan barusan berhubungan dengan poin ketiga yang unik dari Lintas Albania, yaitu kecenderungan Sigit untuk membuat koneksi antara apa yang dia lihat dan apa yang dia ketahui. Ini kecenderungan Sigit Susanto yang kita temui di mana-mana. Dalam kunjungannya ke Kroasia, dia diajak ke pantai yang diklaim oleh pemandu wisata sebagai “pantai paling disukai di seluruh Eropa, mungkin di seluruh dunia”. Di situ Sigit langsung membandingkannya dengan Pantai Pink di Pulau Komodo atau Dreamland di Uluwatu atau Gili Trawangan. Atau, di saat lain, ketika perjalanan menempuh jalur sepanjang pantai, dia teringat “mengendarai motor dari Ampenan ke Bangsal”. Hal semacam ini terus muncul untuk membantu imajinasi. Dia tidak memberikan gambar, tapi membuat kita membandingkan dengan apa yang mungkin kita ketahui.

Sementara, kita hentikan dulu tulisan di sini karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Tunggu sehari lagi, saya akan lanjutkan ulasannya. Sementara, mari kita akhiri dengan pertanyaan yang memposisikan tulisan perjalanan Sigit Susanto ini dengan tulisan-tulisan perjalanan lainnya: Apakah masih penting menceritakan perjalanan yang tidak memiliki kejutan-kejutan besar sementara sehari-hari kita berhadapan dengan narasi perjalanan yang disajikan secara visual di media sosial?

Semoga kelanjutan dari postingan ini bisa menjawab itu.