Sudah beberapa lama saya memperhatikan unggahan-unggahan reel seorang kenalan bernama Randy Kempel yang dia beri judul “Nyekill.” Yang membuat saya suka adalah karena lokasinya di Kediri. FYI, “nyekill” ini adalah istilah yang dia maksudnya sebagai “menggunakan sikil (bhs Jawa yang berarti kaki)” alias berjalan kaki. Saya selalu mengikuti postingan ini dan berjanji suatu saat akan meluangkan waktu untuk jalan pagi di lokasi aslinya.

Benar juga, pada pekan lebaran ini saya berkesempatan ke Kediri dan memanfaatkan pagi hari untuk “nyekill” di kota ini. Alhamdulillah saya ucapkan untuk berbagai manfaat mental dan fisik dari jalan pagi ini.

Tapi, kok bisa jalan pagi di sebuah kota terbesar kesekian di provinsinya ini bisa memberikan manfaat mental dan fisik sampai sebegitunya? Alasannya simpel: saya pernah tinggal dua tahun di tempat ini, cukup menyukai masa di sini, tetapi sayangnya tidak merasa cukup kenal kota ini. Maka, saya pun memanfaatkan momen berada di Kediri ini untuk Nyekill secukupnya, yang terjadi menjadi gabungan antara kardio untuk jatung sekaligus untuk hati.

Jalan Pagi dari Kawasan Pesantren

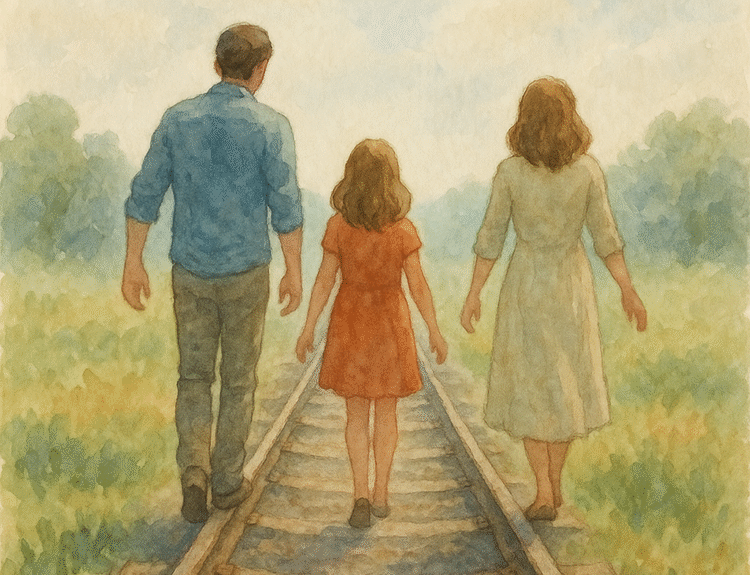

Kali ini, berbeda dengan kesempatan-kesempatan jalan pagi yang pernah saya tuliskan di blog ini atau di IG, saya tidak jalan kaki atau lari sendiri. Ada istri dan anak yang menemani. Kami mengawali perjalanan dari kawasan Bangsal, kecamatan Pesantren, tepatnya di belakang Rumah Sakit Baptis. Sedikit jalan, kami memasuki kawasan Burengan.

Pada saat berangkat kerja ke Kediri di hari Snein pada pertengahan dekade 2000-an, ketika bus sudah sampai di kawasan Burengan ini, artinya saya sudah siap-siap turun.

Pagi masih sangat segar dan orang-orang baru mulai beraktivitas ketika kami berjalan. Ada orang yang keluar dari rumah sekaligus toko mereka di jalan ini. Ketika tiba di pertigaan Burengan (di dekat kawasan Toren), saya sempatkan berhenti dan mengingat-ingat bangunan apa yang dekat daerah ini. Yang langsung teringat adalah Kolam Renang Pagora dan salah satu Madrasah Aliyah Negeri di daerah itu.

Mampir Pasar Pahing

Kami lanjut ke arah Pasar Pahing. Pasar Pahing adalah salah satu tempat favorit saya melakukan kegiatan pasca mengajar. Widi, saya, Mas Kum, Mas Kus, Iwan, dan Toni suka sesekali ke Pasar Pahing ini setelah jam kantor English First. Tujuannya adalah untuk cari ronde. Oh ya, nama-nama ini tadi adalah para karyawan English First Nusantara Kediri (begitulah dulu namanya sebelum berubah jadi namanya saat ini). Kurang lebih saya ingat tempatnya, tapi tentu tidak bisa memastikan di mana angkringan ronde itu sekarang.

Kami lanjut jalan sampai touch down Pasar Pahing yang nama resminya adalah UPDT (Unit Pelayanan Dinas Teknis) Pasar Pahing. Di situ, kami belok kiri dan memasuki pasar, melihat toko-toko kelontong yang aromanya khas (selalu ada campuran gula merah, entah kenapa begitu). Ada lapak tempat orang mencetak mie dan kulit pangsit.

Ada beberapa warung makan dan kami sempat pingin mampir. Namanya juga jalan pagi, pasti ada agenda cari sarapan. Namun, karena istri saya ingin makan nasi tumpang dan di pasar tidak kelihatan tulisan nasi tumpang, kami memutuskan cari di tempat lain. Saya tidak ingat pasti seperti apa Pasar Pahing pada pertengahan dekade 2000-an itu. Yang tergambar samar adalah dulu sangat ramai dengan orang-orang berjualan tumpah-ruah di jalan raya sebelah pasar. Kali ini kelihatannya seperti lebih rapi dan lebih modern.

Nasi Tumpang di Halaman Rumah

Kami melanjutkan jalan pagi di belakang Pasar Pahing yang mengarah ke Makan Tosaren. Di sepanjang jalan itu, kami lihat beberapa orang yang sudah mulai membuka dagangannya di trotoar. Ada warung tenda yang memutar musik dangdut keras-keras. Kami tidak tertarik ke sana. Tapi, tidak jauh dari sana, tampak seorang ibu membuka lapak di depan pagar rumahnya. Di situ tertulis “Nasi Tumpang, Nasi Pecel, Nasi Rames.” Itulah yang kami cari.

Di halaman rumah itu tampak ada meja panjang dengan bangkunya. Di teras rumah tampak satu meja kecil dengan dua kursi, juga untuk makan. Tempatnya bersih dan rindang.

Kami langsung duduk dan menyiapkan diri untuk makan. Setelah antri sebentar karena ibu penjual masih melayani pembeli sebelum kami, akhirnya tiba giliran kami. Saya dan istri pesan nasi tumpang. Anak saya setia dengan pilihan favoritnya, pecel.

Kami makan di bawah pohon jambu yang belimbing sayur yang nyaris berjalin kelindan. Di cabang pohon jambu itu terdapat beberapa cangkokan yang sepertinya sudah cukup lama. Saya lihat sekeliling dan baru sadar bahwa di halaman ini juga banyak bibit pohon, entah untuk dijual atau sekedar untuk koleksi.

Sudah agak lama lidah ini tidak mencecap nikmat nasi tumpang. Campuran pedas, gurih, sedikit asam, dan aroma tempe tua itu selalu mengingatkan pada malam-malam nyaris dua dekade yang lalu itu. Selain pergi makan ronde, saya sering juga makan pecel di Jl. Letjend MT Haryono dekat EF untuk makan pecel tumpang. Kalau tidak salah mengingat, Widi kawan saya itu suka sekali dengan nasi tumpang. Dia setia dengan nasi tumpang. Saya bergantian pecel dan tumpang. Kalau diingat-ingat, mungkin hanya di Kediri saya makan pecel malam hari. Di penjuru dunia yang lain, pecel adalah “the cornerstone of any nutritious breakfast,” meminjam istilah Jules Winfield di Pulp Fiction.

Kalau tidak diajak istri, mungkin saya tidak akan terpikir untuk cari nasi tumpang pagi itu. Dan ternyata cita rasa Kediri yang satu ini cukup kuat membangkitkan nostalgia dan emosi. Tiga porsi pecel dan tumpang (masing-masing dengan bali telor, tempe, tahu) dan tiga gelas air mineral yang kami santap bertiga ternyata hanya membuat kami membayar 39ribu.

Kediri, nilaimu sangat tinggi!

Masuk Singonegaran, Menyusuri Lorong Memori

Di depan halaman rumah tempat kami makan, terdapat gang masuk yang setelah saya periksa sebentar di Google Maps ternyata langsung membawa ke keluharan Singonegaran. Kelurahan ini penting karena saya kos di kawasan itu, di belakang English First. Kami pun masuk ke gang itu.

Tidak jauh dari pintu masuk gang, kami sampai ke sebuah rumah cukup tua yang unik, mungkin dari era pasca kemerdekaan. Teralisnya khas dari era 50-60-an, era gaya jengki. Bentuknya seperti kawat berjalin membentuk diamond memanjang. Halamannya cukup unik karena ditata dengan indah meskipun hanya bermodal paving dan tanaman.

Tak lama jalan kaki melewati gang kecil itu, kami tiba di jalan Singonegaran. Kami berjalan terus menuju EF. Di perjalanan, kami sempat mampir ke masjid tempat saya dulu biasanya sholat Jumat. Masjid ini tampak sangat berbeda dari yang ada di ingatan. Seingat saya dulu bangunannya sederhana sekali dan posisinya sangat rendah. Sekarang bangunan masjid itu megah. Dua dekade ternyata waktu yang cukup panjang untuk mengubah bangunan fisik secara drastis. Yang tidak berubah adalah ornamen girih dan logo Sang Surya dari organisasi Muhammadiyah yang ada di sana.

Saya lewat bangunan rumah yang dulu merupakan tempat kos saya dan Widi. Saya terakhir ke sana pada hari raya idul fitri setelah meninggalkan Kediri. Setelah itu tidak pernah lagi. Istri saya terakhir ke sana ketika dia hamil putra kami. Waktu itu, bapak-ibu kos saya baru pulang haji dan menghadiahi kami sebuah sajadah kecil yang beliau sampaikan untuk putra kami. Ibu kos bilang bahwa sajadah itu sudah beliau pakai untuk sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Belakangan, saya mendengar bahwa ibu kos saya meninggal dunia karena kecelakaan ketika berangkat kerja ke RSUD Gambiran, tempat beliau dulu berkarya hingga akhir hayatnya.

Sayangnya rumah kos saya itu sedang tertutup rapat dan pagarnya masih digembok. Saya sungkan kalau sepagi itu harus mengetok pintu dan bertamu.

Ujung Jalan, Kulminasi Kenangan

Kami melanjutkan menuju Jl. Letjend MT Haryono. Di lorong menjelang jalan besar, tampak gerbang dengan warna ceria. EF sekarang punya tempat parkir di belakang, di kawasan yang dulunya merupakan taman bermain, tempat saya pernah mementaskan versi parodi Romeo and Juliet dengan para staf EF pada perayaan Valentine’s Day tahun 2005 atau 2006 itu.

Sampai di Jl. Letjend M.T. Haryono, suasana tampak berubah. Bangunan sebelah EF yang dulunya adalah rumah Pak RT yang sekaligus juga toko, kini berubah menjadi sebuah sekolah Montessori. Dulu toko kelontong Pak RT ini juga menjual botok yang sangat nikmat, sampai sempat saya jadikan cerpen.

Di sebelah satunya lagi, yang dulunya seingat saya showroom Mitsubishi, sekarang menjadi showroom atau bengkel Hyundai. Saya ingat dulu ada mobil-mobil truk mengantarkan ini-itu untuk showroom Mitsubishi tersebut dan di pagi hari sopir atau keneknya tidur di bemper truk.

Saya mengundurkan diri dari tempat kerja pertama ini dua minggu sebelum anak saya lahir, niatnya memang untuk menemani istri melahirkan. Sekarang, anak saya sudah 17 tahun, dan untuk pertama kalinya dia melihat tempat kerja pertama bapaknya. Sayangnya, pagi itu masih masa liburan dan EF belum buka. Kalau buka, mungkin dia akan berkesempatan ketemu satu dua orang yang mungkin masih bekerja dan bertumbuh di sini setelah bertahun-tahun saya meninggalkannya.

Inilah ujung jalan pagi saya. Di sinilah latihan kardio ini mencapai puncaknya, di mana yang terbakar tidak lagi hanya kalori, tapi juga kerinduan. Kapan lagi ada sebuah jalan pagi plus napak tilas yang menyehatkan jantung sekaligus hati seperti ini?

Baiklah, dari sana, kami kembali ke titik awal. Kali ini jalurnya cukup simpel. Kami menyusuri Jl. Letjend MT Haryono sampai makam Tosaren. 17 tahun lalu ketika tinggal di sini, saya suka jalan pagi ke arah Tosaren, masuk lewat PLN lama dan keluar dari gang di sebelah makam ini. Kemudian kami lanjutkan di Jl. S. Parman hingga pertigaan yang dulu dikenal sebagai “Terminal Lama.” Terus kami belok ke arah RS Baptis dan kemudian ke titik awal perjalanan kami di Bangsal. Banyak bangunan baru, mulai kafe, hotel, sampai supermarket. Dulu tidak ada kini telah ada. Banyak dari Kediri yang saya lihat saat ini sudah berbeda dengan Kediri yang saya kenal dulu.

Satu putaran jalan pagi telah penuh. Kurang lebih hanya 5 kilometer yang kami tempuh, tapi kami–khususnya saya sih–yakin sudah 5 panca indera telah kami sentuh, bahkan indra keenam pun mungkin juga termanjakan.