Timbuktu, sebuah kota di sahel (“pesisir”) gurun Sahara, seringkali menjadi simbol untuk tempat yang letaknya paling jauh dari peradaban. Kalau Anda suka komik Donald Bebek, pasti satu saat Anda pernah mendapati bahwa para penjahat besar ujung-ujungnya diasingkan ke Timbuktu. Kalau Anda gemar baca sastra Indonesia dan suka Seno Gumira Ajidarma, mungkin pernah kenal novel Negeri Senja yang deskripsi alam dan busana orang-orang dibuat berdasarkan kunjungan Seno Gumira Ajidarma ke Timbuktu.

Intinya, Timbuktu adalah tempat yang jauuuuuuh sekali dari gegap-gempita dunia. Tapi, ganjilnya, kota ini terkenal sebagai kota ribuan manuskrip. Sayangnya, saat ini ratusan ribu manuskrip itu terancam habis dimakan rayap, pasir, atau waktu. Waktu pertama kali mengetahui fakta ini (bahwa ada ratusan ribu manuskrip di kota maha terpencil) saya bertanya-tanya: kenapa sampai ada ratusan ribu manuskrip di Timbuktu? Dan, manuskrip atau tulisan kan erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, mengapa dengan kekayaan pengetahuan seperti itu Timbuktu tidak termasuk di antara kota-kota paling maju?

Saya akan jawab pertanyaan ini melalui beberapa jurusan.

Perpustakaan & Universitas Abad Pertengahan

Pada Abad Pertengahan, tepatnya antara abad ke-14 hingga abad ke-16, Timbuktu memiliki perpustakaan yang besar, yang menjadikannya tujuan orang dari segala penjuru Afrika Barat (bagian Afrika yang menyerupai gagang pistol itu). Pada masa puncak keramaiannya, penduduk kota Timbuktu yang datang dari mana-mana ini mencapai angka 300.000 jiwa (nyaris sepadat kota Malang yang penduduknya 500.000 jiwa). Tentu ini angka yang luar biasa untuk sebuah kota di pesisir Gurun Sahara. Di situ terdapat beberapa universitas besar dan juga beberapa masjid besar. Banyak di antara intelektual yang mengajar dan belajar berbagai ilmu pengetahuan di tempat ini menulis manuskrip hasil belajar dan berpikir mereka. Ada yang menyebut universitas di Timbuktu seperti Sorbonne-nya Afrika Sub-Sahara. Tentu pada masa itu lembaga-lembaga pendidikan ini disebut “madrasah,” tapi dari deskripsi yang kita peroleh, “madrasah” ini tidak ada bedanya dengan universitas yang kita kenal sekarang.

Sekarang, pasti Anda mulai bertanya lagi: bagaimana ceritanya ada kota kampus di pesisir Sahara?

Btw, sekadar fakta geografis, gurun sahara adalah gurun terluas ketiga di dunia setelah Kutub Utara dan Kutub Selatan. Panjang gurun Sahara kira-kira sama dengan jarak dari Mekkah hingga ke Serambi Mekkah dan lebarnya kira-kira sama dengan jarak dari Manila ke Denpasar. Selama berabad-abad, hanya orang-orang suku Tuareq yang bisa menyeberangi gurun Sahara hidup-hidup dari Afrika Utara (Maroko, Libya, Mesir, dll.) ke Afrika Sub-sahara (Mali, Senegal, dll.) Orang-orang Tuareq ini menyeberangi jarak seperti itu, minim air, sambil naik onta, ratusan tahun sebelum Volkswagen memproduksi SUV Tuareq.

Mari kita lanjutkan lagi, bagaimana ceritanya ada kota kampus di pesisir Sahara?

Suvenir Ibadah Haji

Ceritanya, Raja Mansa Musa atau Kankan Musa, raja Kerajaan Mali, adalah orang super kaya yang mendatangkan banyak ilmuwan muslim abad pertengahan untuk meramaikan Timbuktu dan “membudayakan” Timbuktu. Nah, cara dia “membudayakan” Timbuktu ini dia yang menarik. Raja Mansa Musa ini adalah raja yang kaya seraya-rayanya karena tanah Mali kaya akan emas. Ya, kaya akan emas. Bayangkan saja Mali ini adalah sebuah kerajaan seluas Papua yang emasnya tidak dikelola Freeport. Penambangan emas di Mali dilakukan hanya tinggal gali pasir. Percaya tidak percaya, 2/3 dari suplai emas dunia pada abad pertengahan berasal dari kerajaan Mali. Emas, saudara-saudara, emas! Karena bentuknya yang kerajaan, kekayaan emas dari kawasan ini pun jatuh e tangan rajanya. Ini terjadi beberapa abad sebelum orang Eropa mendarat di tanah Amerika dan merelokasi penduduk pribumi dan mengambil emasnya. Ini terjadi hampir satu milenium sebelum prospektor PT. Freeport menemukan emas di Papua sebagaimana digambarkan di novel Tanah Tabu karya Aninditya S. Thayf.

Kembali ke Mali, pada tahun 1324 Raja Mansa Musa, seperti halnya orang Islam yang kaya, memutuskan untuk menunaikan ibadah haji, meskipun jaraknya nggak ketulungan jauhnya dan harus menyeberangi gurun Sahara. Menurut sumber-sumber sejarah primer yang ditemukan, rombongan Mansa Musa sejumlah 60.000 orang, termasuk 12.000 budak (ya, perbudakan adalah penyakit manusia di mana-mana). Kalau angka rombongan haji yang 70 ribu ini seperti hiperbolik, jangan kaget dulu. Biarkan saya beritahukan yang lebih ganas: masing-masing anggota rombongan membawa beberapa ons emas, baik berupa bongkahan maupun serbuk. Kalau ini masih belum cukup, dengar ini: kabarnya dia sangat dermawan dan membagi-bagikan emas sepanjang perjalanan itu sampai-sampai terjadi devaluasi emas secara drastis di kawasan Mediterania hingga beberapa tahun sesudahnya. Silakan baca di sini.

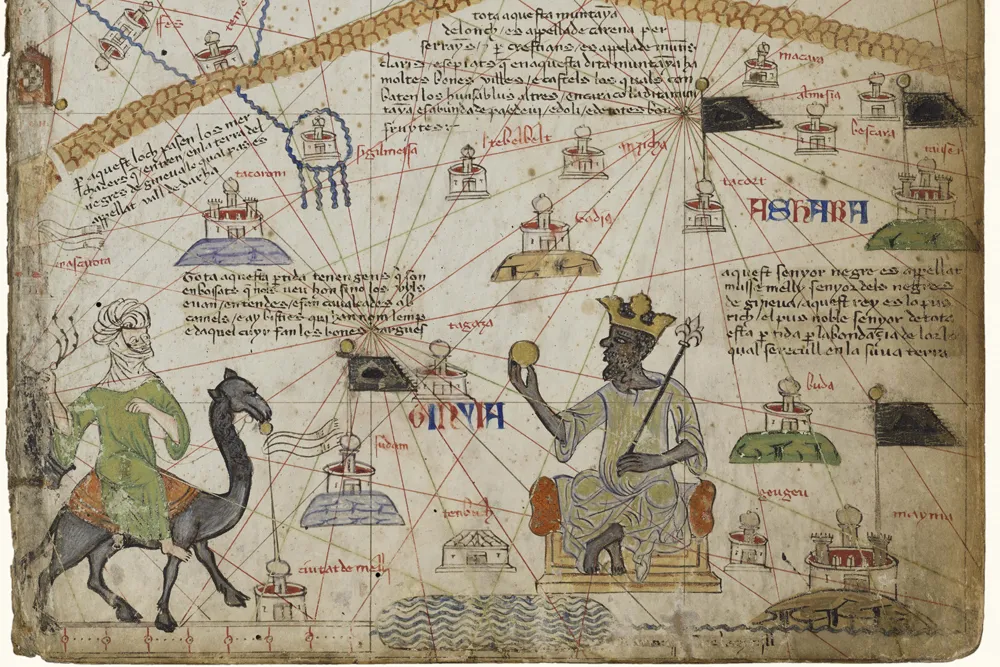

Kalau dipikir-pikir, ini bukan sesuatu yang ganjil. sebenarnya tidak perlu dermawan pun dia bisa menyebabkan devaluasi emas di kawasan yang dia lalui. Ini interpretasi sejarah yang ditawarkan seorang teman kawan yang kebetulan meneliti sejarah Afrika Sub-Sahara. Bayangkan, untuk membiayai kontingen beranggotakan 60.000 orang, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan Raja Mansa Musa setiap harinya? Pastinya, dia tidak membayar pakai dolar. Jadi, ya emas itulah yang semestinya dia jadikan sarana pembiayaan kontingennya. Jadi, karena tiap hari dia harus belanja kebutuhan kontingen, maka banyaklah emas yang bersirkulasi di kawasan yang dilalui Mansa Musa dari Mali sampai Mekkah. Hingga beberapa dekade selanjutnya, beberapa peta dunia menyertakan gambar Mansa Musa memegang bongkahan emas di kawasan kerajaan Mali–dia juga digambarkan duduk di atas singgasana emas.

Nah, saat pulang dari ibadah haji itulah dia membawa serta serombongan dosen, arsitek, dan buku-buku guna melengkapi kejayaan kerajaannya: membuat pusat pendidikan di kawasan Afrika Barat dan Afrika Sub-Sahara. Maka, pada tahun 1327 berdirilah Masjid Agung Djingerey Bir, sebuah masjid dari tanah liat yang memiliki ciri khas masjid Mali (dengan tonjolan menyerupai stupa, toron (balok-balok kayu di bagian dinding), dan telor burung onta di ujung menaranya).

Demikianlah, dengan banyaknya orang pintar di Timbuktu, banyak pula orang yang datang ke universitas-universitas di Timbuktu. Dari situ, mulailah proses belajar-mengajar dan tulis-menulis. Tapi, sebelum didirikan universitas, Timbuktu kan sudah jadi kota? Bagaimana ceritanya ada kota yang tumbuh di pedalaman dan dekat gurun seperti itu? Bukankah biasanya peradaban itu bersemi di sekitar pelabuhan atau perairan?

Pusat Niaga

Untuk menjawab pertanyaan di judul postingan sekaligus pertanyaan “kenapa di Timbuktu,” begini: Timbuktu menjadi kota yang ramai karena dia adalah sebuah “hub” atau penghubung antara berbagai daerah. Timbuktu terletak di kelokan paling atas Sungai Niger (satu dari empat sungai besar di benua Afrika–sungai lainnya adalah Nil, Kongo dan Zambezi) yang menghubungkan antara pesisir samudera Atlantik di kawasan yang sekarang adalah negara Nigeria dengan kawasan Sahara dan Afrika Utara. Orang-orang Tuareq, yang merupakan penduduk semi-nomaden di gurun Sahara, terkenal sebagai orang-orang yang mampu mengarungi gurun Sahara dan bisa menyeberanginya. Pada masa jaya kerajaan Ghana (sebelum abad ke-13), orang-orang Tuareq inilah yang mengawal jalur perdagangan dari kawasan Afrika Utara dalam menuju kerajaan Ghana menyeberangi Gurun Sahara. Karena faktor kenyamanan, semua jalur penyeberangan Sahara itu berujung di tekukan paling utara Sungai Niger, di kawasan yang akhirnya menjadi kota Timbuktu itu.

Nah, setelah sampai di Timbuktu, barang-barang dagangan dari Afrika Utara itu bisa lebih mudah lagi ke arah selatan karena dari situ mereka bisa menggunakan transportasi air Sungai Niger (yang kini mengular melewati negara Niger dan Nigeria) sampai ke muaranya di Samudera Atlantik. Menurut beberapa sumber primer sejarah, bahan-bahan dagangan dari arah utara mencakup, antara lain, kurma, perhiasan, dan garam (btw, di kawasan ini, garam “ditambang” dari gurun, bukan dibuat melalui penguapan seperti di Madura). Sementara dari selatan (dari arah Samudera Atlantik menuju hulu sungai Niger), komoditas utamanya adalah bahan makanan (sereal), emas (bubuk maupun bongkahan–seperti saya bilang di atas, Mali dan Ghana pada masa jayanya adalah benar-benar ladang emas), dan budak (ini dia!).

Maka jadilah Mali sebuah “hub” antara kawasan-kawasan penting di Afrika Barat. Maka, logis saja kalau sepulang dari berhaji sambil membawa oleh-oleh dosen dan buku dan arsitek, tempat yang dipilih Raja Mansa Musa untuk dijadikan pusat kebudayaan adalah Timbuktu dan Djenne–sebuah kota lain yg tak jauh dari sana. Mungkin pikirnya, “Daerah ini sudah bagus bisnisnya, kayaknya bakal lebih lengkap kalau kita maksimalkan budayanya!” Begitulah bunyinya. Tapi, Anda mungkin sekarang bertanya-tanya: lha kalau dulu sejaya itu pendidikannya (mungkin menyerupai kawasan New England di Amerika), kenapa sekarang tidak banyak bunyinya, dan malah manuskrip yang ratusan ribu itu sedikit demi sedikit lenyap dimakan rayap?

Masalahnya tetap saja: kolonialisme.

Penjajahan, Peralihan Kekuasaan, dan Peralihan Bahasa

Ya, kita bisa menemukan ratusan ribu manuskrip di Timbuktu hingga saat ini tanpa menemukan melihat gemerlap perkembangan pengetahuan yang sebanding dengan kekayaan ini karena: politik, perebutan wilayah, dan kolonialisasi. Pada abad ke 15 dan 16, kerajaan Songhay–yang awalnya hanya satu provinsi di bawah kekuasaan Mali–sudah menjadi kerajaan tersendiri dan menguasai Mali dan semua asetnya, termasuk Timbuktu. Universitas dan masjid-masjid dan segala kegiatan ekonomi ada di tangan mereka. Tapi, pada tahun 1591 Maroko menyerbu dan mengalahkan mereka. Saat itu pulalah dosen-dosen universitas di Timbuktu dan Djenne dibawa pulang kembali ke Maroko. Sekalian juga buku-bukunya, banyak yang ditransfer ke Maroko. Keluarga-keluarga kaya di Timbuktu yang memiliki perpustakaan pribadi untuk buku dan manuskrip langsung menyembunyikan buku-buku yang masih bisa mereka selamatkan.

Fast forward: Peralihan kekuasaan yang berkali-kali ini juga berdampak pada kekayaan budaya Timbuktu. Orang-orang Timbuktu sendiri yang sudah banyak kehilangan berusaha terus menyembunyikan kota mereka. Ini berlangsung hingga abad ke-19. Pada masa ini, Timbuktu sudah menjadi tempat yang nyaris tersembunyi. Pada tahun 1892, Perancis mencaplok Mali dan menjadikannya bagian dari koloni mereka. Selama beberapa saat bangsa Perancis hanya menguasai kawasan pesisir. Mereka tentu pernah mendengar tentang kemasyhuran Timbuktu dan kekayaan masa lalunya. Tapi, orang-orang Mande (sebutan untuk suku-suku di Mali dan Ghana) menyembunyikan kota ini. Sudah letaknya terpencil, disembunyikan lagi. Ada beberapa kisah tentang petinggi militer atau penjelajah Perancis yang mencoba menjangkau Mali tapi tidak berhasil karena penduduk pribumi menyerang mereka saat menyusuri sungai Niger menuju Timbuktu. Tapi ya, sepandai-pandai Timbuktu sembunyi, akhirnya ketahuan juga. Pada saat ini, penduduk Timbuktu yang sudah berpengalaman dengan penjarahan modal intelektual semakin paranoid dan over protective. Mereka sembunyikanlah buku-buku itu di gudang-gudang bawah tanah dan sebagainya. Belakangan sekitar setengah abad kemudian, saat Mali sudah dimerdekakan Perancis pada tahun 1960, dan gerakan menyelamatkan Timbuktu mulai digalakkan, nyaris 60 persen dari manuskrip dan buku-buku yang disembunyikan itu sudah rusak dimakan rayap.

(Sekadar gambaran, silakan lihat film dokumenter produksi PBS ini. Film ini digawangi oleh kritikus sastra Afrika Amerika Henry Louis Gates, Jr.–yang pernah saya bahas di postingan lain tentang teorinya “signifying monkey.”)

Selain kerusakan fisik, ada satu lagi deraan budaya yang membuat manuskrip-manuskrip Mali ini nyaris tak dapat diakses lagi: Bahasa. Meskipun jahat, kolonialisme tapi juga biasanya disertai pendidikan (meskipun ujung-ujungnya untuk tujuan kolonial juga). Kolonialisme Perancis ini mendatangkan wajib belajar bagi orang-orang Mande. Pada masa kejayaan Timbuktu, banyak orang Mande yang pandai berbahasa Arab–yang menjadi bahasa akademis dunia Islam tak peduli apapun bidang ilmunya. Dengan tidak adanya lagi universitas, berangsur-angsur bahasa Arab hilang dari Timbuktu. Pada masa kolonialisme, orang-orang Mande diajari bahasa Perancis di sekolah. Maka, kurang dari 3/4 abad, generasi muda bangsa Mande sudah berbicara bahasa Perancis sebagai bahasa resmi. Itu sampai sekarang. Tidak ada lagi penduduk asli Timbuktu yang bisa berbahasa Arab sebagai bahasa ibunya. Maka, terjadilah mimpi buruk manuskrip-manuskrip Timbuktu itu: menjadi bahan bacaan di tengah orang-orang yang tidak bisa membacanya.

Kini, banyak gerakan yang bertujuan meremajakan kembali dan melestarikan buku-buku dan manuskrip-manuskrip di Timbuktu, termasuk di antaranya Ahmed Baba Institute. Dan kita, dari jauh ini, hanya bisa berdoa dan menunggu kapan bisa tahu apa isi dari manuskrip-manuskrip abad pertengahan di Timbuktu itu. Mungkin ini juga alasan yang bagus untuk mulai belajar bahasa Arab dan sejarah Afrika Barat, yang mungkin tidak banyak kita ketahui.

Demikianlah saudara-saudara akhir dari postingan ini. Itulah jawaban dari “Kenapa ada ratusan ribu manuskrip di Timbuktu (yang tak bisa memberikan kontribusi yang cukup sepadan dengan potensinya bagi bangsa Mande sendiri)?”