“Saya dulu diajar Grandma baca puisi,” begitu kata saya memberanikan diri menyampaikan kepada Bu Roembilin dalam pertemuan dengan beliau minggu lalu. Beliau dan rombongan sudah siap-siap berangkat, tapi saya merasa harus menyampaikan itu mumpung ketemu. Sebelum hari itu, entah sudah berapa belas tahun saya tidak bertemu beliau. Jadi ya, mumpung ketemu. Di luar dugaan, ucapan saya itu membawa pada satu momen yang paling priceless di tahun 2022 yang sudah masuk ke kuartal kedua ini. Momen apa?

Sebelum ke sana, tentu kita perlu latar belakang dulu. Tengah minggu lalu saya mendapat kabar duka: Pak Sadtono meninggal. Pak Sadtono ini orang cerdas, baik, jenaka, dan berpengaruh. Kalau Anda ada waktu googling sedikit nama Prof. Eugenius Sadtono, pasti akan Anda temukan siapa beliau dan kalau beruntung mungkin akan temukan obituari beliau. Bagi kami di Universitas Ma Chung, khususnya di Prodi Sastra Inggris, Prof. Sadtono termasuk orang nomor satu, siapa pun rektor atau kaprodinya. Beliau adalah dosen kedua yang direkrut oleh Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera (dosen pertama adalah rektor pertama UMC, bu Leenawati Limantara atau Bu Sinta). Di Prodi Sastra Inggris, beliau tentu dosen yang pertama, bersama Bu Lilis, Bu Yudi, dan Pak Handiyo. Karena itu, ketika beliau meninggal, kami seluruh dosen Prodi Sastra Inggris melayat ke persemayaman beliau di rumah duka Yayasan Gotong Royong untuk memberikan penghormatan terakhir. Nah, karena Prof Sadtono pada masa aktifnya merupakan dosen dan orang penting di IKIP Malang (kelak Universitas Negeri Malang), maka tentu saja banyak juga dosen dari UM, khususnya prodi Sastra Inggris, ikut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Pak Sad di sini.

Dan di situlah pertemuan saya dengan Grandma berlangsung.

Ketika saya dan rekan-rekan dosen Sastra Inggris UMC hadir di Gotong Royong, sudah ada dosen-dosen UM di sana. Grandma atau Bu Roembilin tampak pertama, lalu Bu Siusana Kweldju, Pak Yazid, Pak Haryadi, dan Bu Anik. Saya lumayan kaget ketika melihat Grandma dan Bu Siu di sana. Sudah lamaaaa sekali saya tidak bertemua beliau berdua. Tapi ya, seperti halnya umumnya, setelah berbincang-bincang ala kadarnya dengan para dosen UM, saya berkumpul kembali dengan kawan-kawan saya dari UMC. Kami berbincang dengan keluarga Pak Sad. Ada Pak Uki dan Pak Sigit, dua putra Pak Sad.

Setelah beberapa waktu menjalani aktivitas melayat jenazah, akhirnya saya melihat pergerakan dari area dosen-dosen UM. Mereka tampak siap pamit untuk kemudian kembali ke kampus. Sedari tadi saya membatin tentang Grandma dan Bu Siu, tapi tidak sekali pun saya berkesempatan berbincang-bincang. Ketika pergerakan itu terjadi, saya pun ikut bangkit dan bersiap menyalami sebelum mereka pergi.

Di situlah terjadi momen pembuka postingan ini. Saya sampaikan bahwa dulu Grandma pernah mengajari saya membaca puisi:

“Puisi siapa dulu?” kata Grandma.

“William Wordsworth.”

“Yang mana?”

“Uh … Daffodils,” kata saya agak terbata. Tentu saya tidak siap dengan kuis kecil ini.

“Ah …” kata Grandma sambil bersiap melanjutkan dengan mata berbinar. “I wandered lonely as a cloud that floats on high–“

“–over vales and hills,” lanjut saya berbarengan dengan Grandma.

Tentu saya masih ingat di luar kepala bait pertama puisi ini. Dan ketika ternyata saya bisa melanjutkan tanpa melewatkan ketukan itu, saya langsung sujud syukur dalam hati. Saya langsung ingat momen-momen di kelas Poetry lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika Grandma mengajari kami membaca dan mendeklamasikan puisi itu secara teatrikal, sambil berjalan beberapa langkah.

Setelah momen ini tadi, saya merasa Grandma tersenyum di balik maskernya. Membaca puisi di kelas Grandma, mencoba memahami “The Road Not Taken” dari Robert Frost untuk pertama kali, dan mengurai makna di balik puisi Emily Dickinson–mungkin semua ini adalah momen-momen saya mendapatkan kenikmatan apresiasi dan analisis karya sastra untuk pertama kalinya. Mungkin ya. Sebelum-sebelumnya, saya lebih banyak menghadapi puisi sebagai sesuatu yang perlu dilafalkan dan dideklamasikan, bukan untuk diurai jajlinan maknanya dan dirasakan lagunya. Tapi di kelas Poetry itu, puisi menjadi sebuah pemantik pengalaman memberikan makna dan merasakan lagu.

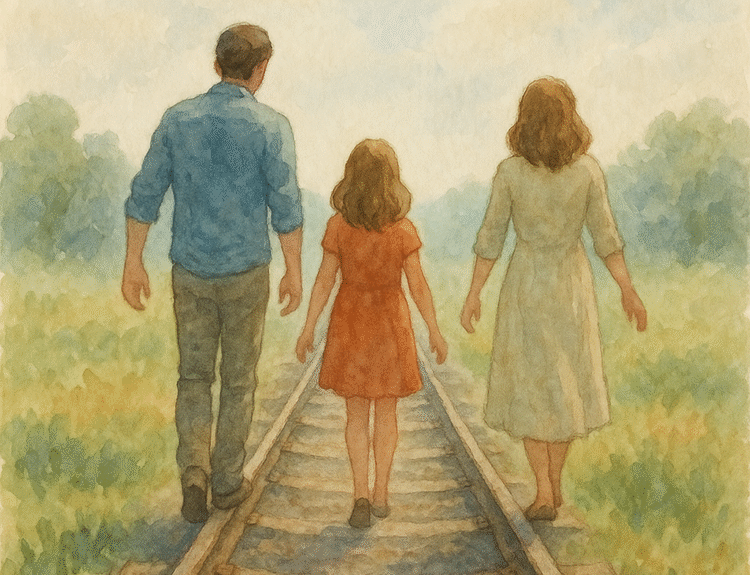

Di momen itu juga, saya menyempatkan berterima kasih kepada Bu Siu atas pilihan bacaan beliau lebih dari 20 tahun yang lalu. Waktu itu, saya mengambil kelas Prose dengan beliau. Dua novel yang beliau pilih untuk dibaca waktu itu lumayan tidak lazim bagi saya: Animal Farm dan A Thousand Acres. Karya pertama tentu kita semua sekarang tahu, sebuah karya George Orwell yang masih populer di kalangan pembaca sastra dunia. Novel yang kedua adalah karya Jane Smiley yang sampai sekarang tidak banyak dibicarakan orang di Indonesia. Tapi saya tahu sejak belasan tahun yang lalu bahwa itu adalah karya penting: sebuah saga keluarga pemenang Pulitzer Prize yang berbicara tentang persoalan pertanahan dan keluarga.

Semakin saya mengingat pertemuan di hari itu, semakin banyak pula yang saya ingat dari masa-masa bersama para guru sejati ini. Saya yakin, Bu Roembilin dengan segala kebijaksanaannya sudah menjadi orang yang mengerem saya dari kesombongan (kesombongan yang berlebihan–soalnya sekarang sih saya sombong, haha, tapi secukupnya saja). Bu Roembilin adalah penguji skripsi saya. Saya mengujikan skripsi setelah dua tahun mulai mengerjakannya dan berganti-ganti tema. Pada saat ujian skripsi tentang A Portrait of the Artist karya James Joyce itu, saya merasa sangat paham dengan Joyce (kesalahan terbesar pertama!) karena sudah membaca setiap kata novelnya, menerjemahkan kata-kata itu, dan menerbitkan terjemahannya. Saya bahkan memberikan satu eksemplar buku terjemahan itu kepada Bu Roembilin. Dalam ujian itu, saya mendapat nilai B. Pertama, tentu agak kecewa. Kok “cuma” B? Tapi tentu saya senang akhirnya bisa menuntaskan tanggung jawab dengan skripsi. Belakangan, saya sadar, mungkin pendekatan dan metode yang saya pilih terlihat keren, tapi penafsiran dan pemaknaan saya atas apa yang ada di novel itu mungkin baru permukaan saja. Makna adalah hasil olah pikir kita, dan kalau kita sebagai pribadi dan intelektual belum cukup dalam, mungkin makna yang kita konstruksi atas sebuah karya itu juga tidak mendalam. Metode dan pendekatan hanyalah instrumen yang membantu mengaktifkan daya analitis dan daya penafsiran kita.

Begitulah, di sebuah pertemuan yang diliputi duka karena berpulangnya seorang guru, tenyata terjadi juga sebuah pertemuan yang membuka kotak kenangan yang tak ternilai. Pertemuan daring memang sudah banyak membantu menghadirkan koneksi, tapi tetap saja, bagi orang-orang seperti kita yang kecil, tumbuh, dan menua di era IRL, era luring, tetap saja ada hal-hal yang baru bisa terjadi setelah bertatap muka.

Semoga kawan-kawan berkesempatan ketemu dengan guru-guru kalian, merawat kenangan, dan menilik kembali diri kita yang dulu.